研究トピックス

光受容タンパク質の特性と、特性を利用した研究ツール作製

生物学科・生物学専攻

情報機構教育研究分野

塚本 寿夫 准教授

ヒトを含めた動物の眼には視細胞という外界の光をキャッチする細胞があり、視細胞ではオプシンというタンパク質が、光をキャッチする役割を担っています。

オプシンは光を受容するためにレチナールというビタミンAの誘導体を結合しています。

大学で使う生物学の教科書には、私たちの視細胞ではたらくオプシンは"11シス型"という曲がったかたちのレチナールを結合する、と書いてあります。ところが、この11シス型のレチナールはとても不安定な型なため、私たちの眼はこの型のレチナールを作り出すために多大なエネルギーを消費(浪費?)しています。

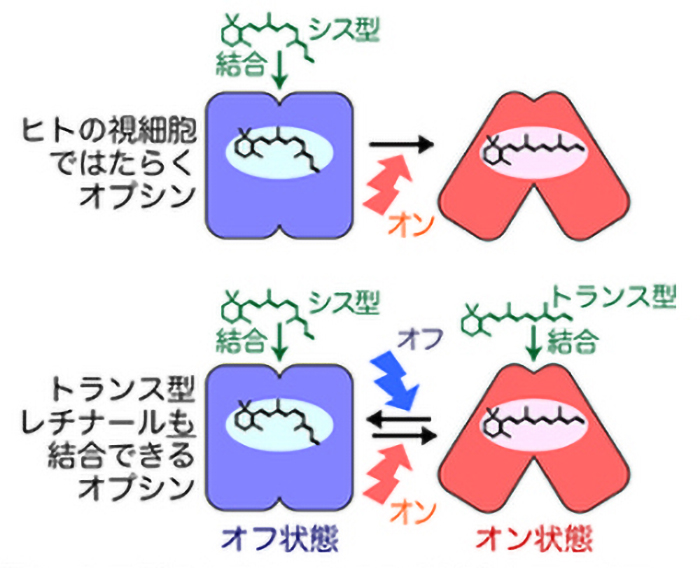

私はこれまでの研究から、眼以外の光受容細胞や無脊椎動物の眼ではたらくオプシンは、安定な型(作り出すのにエネルギーが不要)の"トランス型"のレチナールも結合できることを見出してきました(図1)。

これらのオプシンは11シス型の供給がなくても光受容できるため、私たちの視細胞ではたらくものより「省エネ」だと捉えることができます。また、私たちの視細胞ではたらくオプシンは、光でスイッチ「オン」しかできませんが、トランス型も結合できるオプシンは光でスイッチオンだけでなくオフもできるようになっています(図1)。

私の研究室では、いろいろなオプシンがどのようなメカニズムで異なる特性を持つようになっているのかを分子レベルで明らかにすることに取り組んでいます。

さらに、明らかにしてきたオプシンの特性を利用して、特定の波長(色)の光刺激によって、細胞の機能を操作・制御できる研究ツールを作製していこうと考えています。

このような研究を進めることで、いろいろな動物がどのような分子を用いて光情報を受容しているのかを理解するとともに、様々な生物機能を光でコントロールする研究技術の開発に繋げられると考えています。

図1:シス型のレチナールのみを結合して、光でオン反応のみ起こすヒト視細胞ではたらくオプシンと、トランス型も結合でき、光でオン・オフ反応を起こすオプシンの比較

図1:シス型のレチナールのみを結合して、光でオン反応のみ起こすヒト視細胞ではたらくオプシンと、トランス型も結合でき、光でオン・オフ反応を起こすオプシンの比較