研究トピックス

花の性的二型と昆虫・微生物群集のつながりを解き明かす

生物学科・生物学専攻

生態・種分化教育研究分野

辻 かおる 准教授

研究対象のヒサカキという樹木は神事や仏事、庭木に使われ、東北以南では普通種です。この樹木は、雄花だけつける雄個体と、雌花だけつける雌個体があります。このヒサカキを観察していると、ソトシロオビナミシャクという蛾の幼虫は、雄花を食害する一方、雌花は全く食害していないことに気が付きました。片方の性の植物のみを利用する昆虫は報告がなく、興味を持ち研究を進めてみると、この蛾は雌花を食べると死亡すること、その死亡要因は 花蕾に含まれる化学防御物質によると思われることが分かりました。

この発見は、花の性別は同種の他個体だけでなく、他の種の生物にも大きな影響を与えている可能性があることを示しています。ヒサカキの花は、変わった匂いを放ち、ハエやハチを引き寄せ、これら昆虫が受粉を担っています。花の性別は花を食害する昆虫だけでなく、受粉を担う昆虫にも影響を与えているかもしれません。そこで、調査をすすめると、花蜜の量などにも雌雄差があり、雄花と雌花では 訪花性昆虫の行動が異なることも分かってきました。

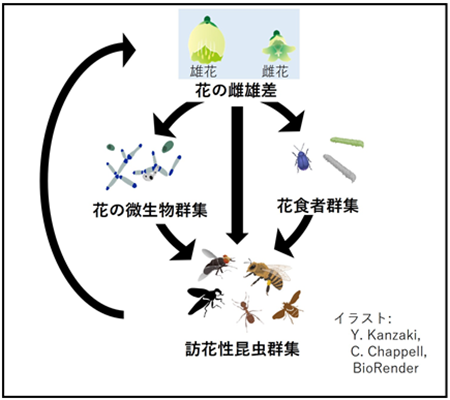

さらに、昆虫が花に訪れると、昆虫の体に付着していた酵母や細菌が花の蜜に持ち込まれます。そこで、これら花蜜内の微生物を培養して調べると、微生物群集もまた花の性別により大きく異なっていることが示されました。このようにヒサカキの調査を進めることにより、花形質の雌雄差は昆虫を始め、酵母を含む菌類や細菌といった多種多様な生物に影響を与えていることが 世界で初めて明らかになりました。しかも、花の雌雄差は多くの昆虫や微生物に一方的に影響を与えているのではなく、昆虫や微生物もまた 花の性的二型の進化にも影響を与えている可能性が高い事も分かってきています(図1)。

最近では、ヒサカキに加え、近縁種のハマヒサカキや、草本で花に二型があるソバなども材料に、花と昆虫、微生物のつながりについて調べています。これら研究を通じ、お互いに影響を与え合いながら地球上に棲んでいる多様な生物の繋がりをより深く理解したいと考えています。

図1. ヒサカキノハナの雌雄差と、昆虫群集や 微生物群集の繋がり

図1. ヒサカキノハナの雌雄差と、昆虫群集や 微生物群集の繋がり