研究トピックス

テンソルネットワークとエンタングルメント

物理学科・物理学専攻

物性理論教育研究分野

西野 友年 准教授

原子や分子の世界での物理法則である量子力学が知られてから、おおよそ百年が経ちました。

物質は沢山の原子が集まって構成された凝集体で、その熱的な性質を説明する統計力学が形成されたのも百年と少し前のことです。

今ではこれらの物理概念のもと、物質の構造や機能を分析する際にコンピューターで大規模な数値計算を行うことが一般的となりました。

計算で扱う変数の数にあたる自由度は膨大なもので、隅々まで忠実に解析を進めることは、まず不可能です。

ウィルソンは、重要な自由度から優先的に拾う繰り込み群を導入し、問題解決の糸口を与えました。 後にホワイトは繰り込み群の計算手順を改良し、磁性体や超伝導の状態を微視的に解明する密度行列繰り込み群を1992年に提唱しました。

これが直接的な発端となり、テンソルネットワークの発展が始まったのです。

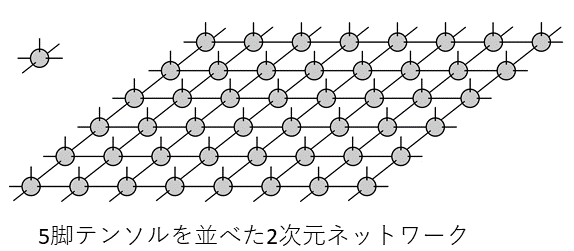

テンソルは、大学1年で習う線形代数に登場するベクトルや行列を一般化したもので、それ自体は弾性体力学や相対性理論などの 数学的な記法として昔から使われて来たものです。

何個ものテンソルを互いに接続して網目、つまりネットワークを組むと、多自由度系の物理量を精密に表現することが可能となります。

この網目構造は数値計算にも適していることから、 テンソルネットワークは凝集体の計算手段として、広く使われ始めました。

そして、量子コンピューターと並走する形で急速に発展し続けています。

エンタングルメントが両者に共通する大切な概念で、それは量子力学が形成される頃にアインシュタインらが直面した奇妙な現象から見出されたものです。

ここまで読んだ貴方は、既にテンソルネットワークへの散歩道を歩み始めているはずです。