研究トピックス

惑星大気の多様な振る舞いに数値シミュレーションで迫る

惑星学科・惑星学専攻

流体地球物理学分野

樫村 博基 講師

太陽系内の惑星を思い浮かべるとき、どのような姿をイメージしますか?青い海を背景に白い雲が渦巻く地球。濃淡に乏しく全体的に明るい金星。赤い大地にもやのような雲や塵が広がる火星。そのような姿を思い浮かべることが多いと思います。実はこうした惑星の姿の多様性は、大気の振る舞いの多様性を反映しているところが大きいのです。また、大気は熱や物質の輸送の担い手でもあり、惑星の気候や表層環境を形作る上でも重要な要素です。私は、こうした惑星の大気、特に運動すなわち風や循環の多様性を理解することを目的とし、数値シミュレーションを使って研究しています。

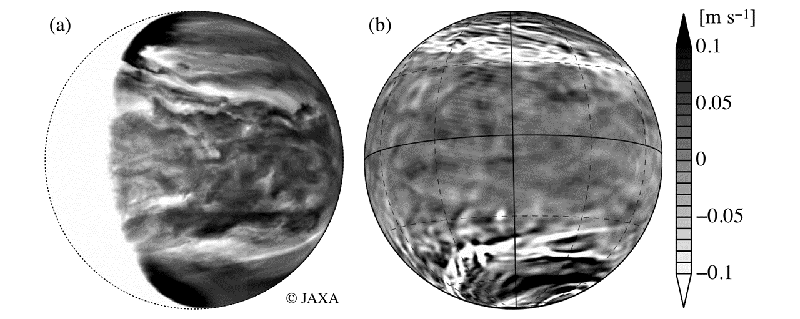

近年、日本の金星探査機「あかつき」のおかげで、金星大気の様々な現象が見つかりました。そのひとつが、高度 55 km 付近の下層雲に見られる惑星規模の筋状構造です。私たちのグループでは、金星大気全体の運動を物理法則に基づき 計算するコンピュータプログラムを構築してシミュレーションを行うことで、この惑星規模の筋状構造を再現することに成功しました(図1)。さらにシミュレーションデータを詳しく解析することで、日本の天気とも関わりの深い高低気圧やジェット気流が 金星大気中で生じることで、この筋状構造が形成されていることが分かりました

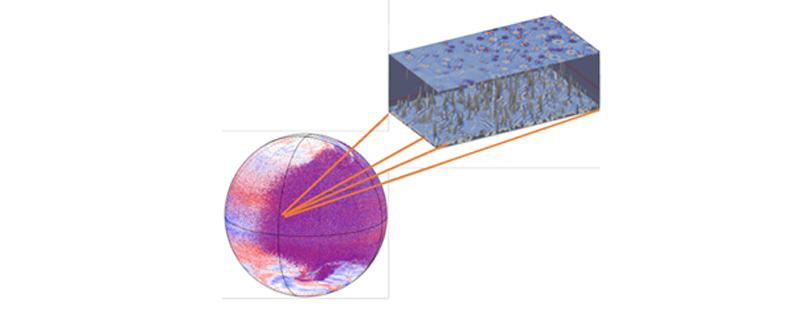

私たちは、火星大気のシミュレーションにも取り組んでいます。大気が薄く海がない火星は、昼夜の寒暖差が非常に大きくなります。そして、日の光で暖められた地面を加熱源とした小規模な鉛直対流が発生すると考え=られていました。私たちは、大型計算機「富岳」を用いることで、非常に高解像度で火星大気の全球シミュレーションを実現し、鉛直対流が午後の領域で 広範囲に無数に生じることを突き止めました(図2)。加えて、鉛直対流の集団の形には、縞状や水玉状など様々なものがあることも分かりました。これらがどのように分布し、どうしてそのような形になるのか、研究を進めているところです。

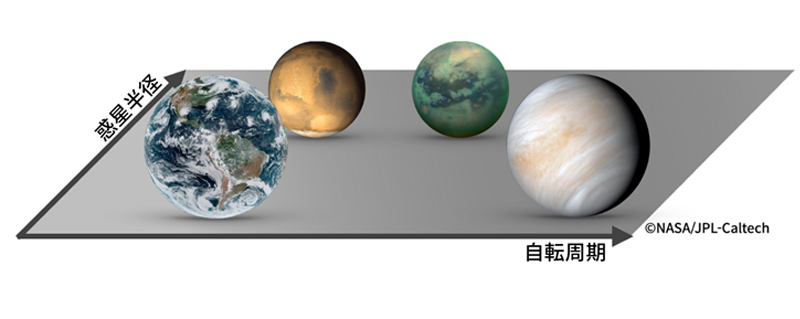

私たちが研究するのは実在する惑星だけではありません。惑星大気の運動は、どれも自転する球面上の流体力学でおおよそ説明できるはずです。言い換えると、惑星大気の振る舞いの違いは、惑星半径や自転周期や重力などのパラメータの違いによるものと考えられます。私たちは、大気運動の惑星パラメータに対する依存性を網羅的に調べることで、多様な惑星大気運動の本質をとらえ、理解することを目指しています(図3)。

図1

(a) あかつき IR2 カメラが捉えた金星夜面画像。南北両半 球に明るい傾いた筋状の構造が見られる。

(a) あかつき IR2 カメラが捉えた金星夜面画像。南北両半 球に明るい傾いた筋状の構造が見られる。

(b) 金星大気シミュレーションで計算された高度60kmの鉛直風分布。白色で表される強い下降流が筋状構造を形成している。

図2

火星大気の全球高解像度シミュレーションで計算された鉛直流分布と鉛直対流の様子。

火星大気の全球高解像度シミュレーションで計算された鉛直流分布と鉛直対流の様子。

図3

パラメータ空間上で実在惑星を位置づけたイメージ。

パラメータ空間上で実在惑星を位置づけたイメージ。